Il museo Varisano schede 2017

Chi siamo > FAI

Pagina riservata alle scuole per la formazione degli aspiranti cicerone per Le Giornate FAI di Primavera del 25 e 26 marzo 2017

Il Museo Varisano

Museo regionale interdisciplinare di Enna

schede a cura di Antonio Messina

| Il Museo fa parte del : Servizio 27 "Polo regionale di Piazza Armerina, Aidone, ed Enna per i siti culturali, Parchi archeologici della villa del casale e di Morgantina" | Si ringrazia il Direttore del Museo regionale interdisciplinare di Enna, Arch. angelo Giunta e il suo staff per la disponibilità ed il supporto tecnico | |

| Il Museo Archeologico Regionale di Enna La sede museale: Il palazzo Varisano La sede del museo archeologico di Enna è il Palazzo Varisano, che prende il nome dai Baroni Varisano, che lo ereditarono nel XVIII secolo. L’edificio che noi oggi possiamo apprezzare è il risultato dei lavori di ricostruzione effettuati proprio dalla famiglia Varisano sui più antichi resti cinquecenteschi, dei quali resta traccia al piano terra. Subito dopo aver percorso la rampa di scale che conduce ai piani superiori, prima di accedere alle stanze principali del palazzo, è possibile ammirare il blasone della famiglia Varisano (fig. 2), affrescato sulla volta. Il blasone è ricco di elementi che caratterizzano la famiglia Varisano nel corso delle generazioni e che rimandano al potere, dunque a una forte influenza esercitata dalla famiglia nel territorio ennese. Questo primo ambiente del palazzo doveva comunicare con il palazzo di fronte, appartenente alla famiglia Polizzi, attraverso un ballatoio, di cui però non resta più alcuna traccia. |  fig. 2 | |

| Subito dopo la prima stanza, si ha accesso alla cosiddetta “stanza della bandiera” (fig. 3). La denominazione dell’ambiente dipende strettamente dagli affreschi della volta: la cornice, infatti, è composta da un ripetersi di drappeggi, nei colori del rosso e del verde, che insieme al bianco avrebbero rappresentato l’unità nazionale e la nuova bandiera. Secondo le fonti, il Barone Varisano avrebbe fatto affrescare la stanza per ospitare al meglio Giuseppe Garibaldi, dopo lo sbarco dei mille in Sicilia. Garibaldi avrebbe pernottato qui, e dal balcone prospicente la piazza, il 13 agosto del 1863 tenne un celebre discorso per invogliare la folla di Castrogiovanni a seguirlo nella storica impresa, concluso dalla frase "…o Roma, o morte!”. A ricordo dell’evento, sulla facciata del palazzo si trova la lapide commemorativa del discorso di Garibaldi. | ||

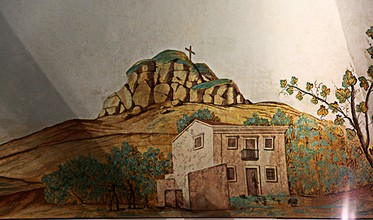

| Ogni stanza del palazzo, tuttavia, presenta affreschi dai temi più vari realizzati nello stesso periodo, riproponendo anche paesaggi locali, come gli affreschi della sala che precede quella dei ricevimenti della famiglia Varisano, nei quali è possibile ritrovare la rappresentazione del lago di Pergusa e delle zone circostanti (fig.4). Scorci naturali e putti con strumenti musicali, decorano la sala ricevimenti della famiglia, una delle più grandi del palazzo (figg. 5 – 6). |  | |

| Il Museo archeologico Il museo archeologico si articola in diverse sale, che contengono classi di materiali appartenenti alle fasi di età preistorica, classica e medievale, provenienti dai siti archeologici della provincia di Enna, ad esclusione di Centuripe, Aidone e Piazza Armerina, dove esistono già musei che comprendono il loro territorio. Da Enna provengono materiali della prima età del bronzo, mentre più scarse sono le documentazioni delle successive fasi, le quali si arricchiscono nuovamente durante i periodi di contatti precoloniali greci e alla successiva fondazione delle colonie nelle coste orientali della Sicilia. Lo studio di questi manufatti, infatti, ci permette di entrare a contatto con la storia del centro dell’isola, dove alla presenza dei sicani seguì quella dei siculi, arrivati dall’Italia meridionale, e che dall’XI secolo a.C. in poi confinarono i sicani nella Sicilia Occidentale, oltre il fiume Salso. Con le popolazioni anelleniche entrarono ben presto in contatto i greci, che prima di fondare le loro colonie dall’VIII sec. a. C. in poi, approdarono sicuramente in Sicilia su appositi scali dal profondo carattere commerciale. La fondazione delle prime colonie fa si che i greci diventino una presenza determinante nel territorio, con la quale le popolazioni indigene devono avere a che fare, alternando momenti di integrazione a momenti di aperta conflittualità. Proprio il rapporto e l’apporto che deriva dal contatto tra la cultura indigena e quella ellenica, è rappresentato dalle classi di materiali che sono state rinvenute nei contesti archeologici, in particolare nelle necropoli indigene, oggetto del museo. È il contatto con l’elemento greco, infatti, che innesca profondi mutamenti nell’assetto sociale, politico, economico e territoriale delle comunità indigene. La città di Enna rimase a lungo sotto l’influenza della corinzia Siracusa e della colonia rodio-cretese di Gela. Fu nota sin dai tempi più antichi per il culto di Demetra, alla quale fu dedicato un importantissimo santuario, e per il culto della figlia, Kore, il cui mito ha origini preistoriche proprio a Enna, proprio in prossimità del lago di Pergusa. Per questo erano presenti diverse aree sacre sparse nel territorio, legate al culto delle due figure femminili, tanto che le fonti hanno anche permesso di individuare alcuni luoghi del mito, come il celebre antro di Ade, presso Cozzo Matrice. Proprio a Cozzo Matrice, sono stati messi in luce i resti di una stazione officina per la lavorazione della selce, databile alla prima età del rame, nonché tracce dell'età del bronzo e di un abitato indigeno ellenizzato. Anche altri centri limitrofi furono ellenizzati, così da avere un loro spazio all’interno del museo archeologico: si tratta di Capodarso e Rossomanno (quest'ultimo continuò ad esistere in età romana e bizantina). Alla preistoria risalgono anche altri insediamenti e necropoli, come quelli attorno a Calascibetta, Pietraperzia, Assoro e Cerami. Agira, patria dello storico Diodoro Siculo (I secolo a.C.), fu importante città sicula poi grecizzata. A parte l’abbondanza di materiali riferibili anche al periodo della colonizzazione greca della Sicilia, non mancano notevoli elementi di cultura materiale riferibili al periodo di occupazione romana, e alle fasi successive, come quella medievale rappresentata dalle ceramiche e dagli utensili rinvenuti presso il Castello di Lombardia, per il quale è allestita un’apposita vetrina espositiva. | ||

| Nella prima sala sono esposti materiali provenienti da Calascibetta e Capodarso. Da Calascibetta possiamo ammirare oggetti rinvenuti in alcune tombe di contrada Malpasso, appartenenti all’età del rame. Si tratta di manufatti in ceramica di produzione locale, caratterizzati dalla superficie rossastra e che danno il nome alla cosiddetta facies di Malpasso (si intende che tutti i vasi di stessa tipologia, vengono riferiti e raggruppati sotto questa denominazione, perché qui sono stati ritrovati per la prima volta). Sempre da Calascibetta, ci si sposta nella famosa necropoli Realmese, ubicata a cozzo San Giuseppe. Il sito sorge sul fianco ripido del monte e appartiene all’età del ferro, in un periodo compreso tra il IX e il VI sec. a. C. Qui ci sono oltre trecento tombe a grotticella artificiale, tipica sepoltura indigena sicula, all’interno delle quali sono stati trovati materiali di produzione locale, di imitazione greca e di importazione, segnando una prima presenza e una prima forma di contatto con i greci. Oltre alle ceramiche possiamo osservare la presenza di fibule in bronzo che sono quasi sempre presenti nei corredi funerari. Le fibule venivano usate per fermare le vesti sulle spalle e alla vita. Gli esemplari qui esposti sono ad arco semplice e staffa lunga, oppure a quattro spirali (Fig. 7). Interessanti e curiose le cosiddette ghiande missile. Sono di forma ovoidale, appuntiti ad una o ad entrambe le estremità e vennero realizzate in vari materiali: terracotta, bronzo, leghe di rame e piombo. Potevano essere lanciati a mano da soldati specializzati, attraverso la rotazione di una fronda, realizzata con fascia flessibile. Il loro utilizzo è conosciuto già presso i greci e poi presso i romani. Sulla loro superficie possono ritrovarsi anche delle iscrizioni, con le quali si incitava l’azione del missile oppure parole di carattere offensivo, così da essere ricevute da coloro i quali venivano colpiti da questo “proiettile” del passato. |  fig.7 bracciali | |

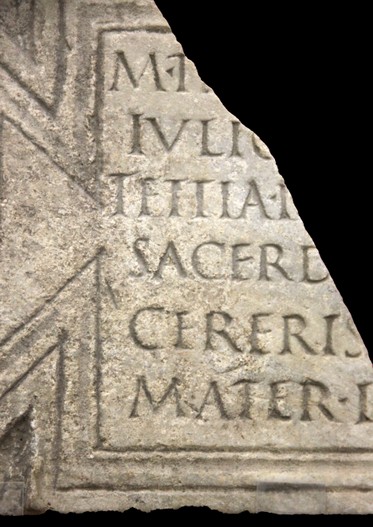

| Nella seconda sala si conservano materiali provenienti dalla stessa città di Enna. Primo fra tutti la stele dedicata ad una sacerdotessa di Cerere, che conferma l’importanza della città come sede e cuore pulsante del culto a Demetra presso i greci, di Cerere presso i romani. È notevole poiché si tratta dell’unica iscrizione rinvenuta nel nostro territorio in cui è scolpito il nome di Cerere (Fig. 8 ). Riferibili allo stesso culto sono le statuette votive che iniziano a comparire intorno al VI secolo, dunque in contesto greco, poi in uso anche in età romana. Si tratta di offerenti, dunque di statuette dedicate alla divinità in specifici contesti cultuali. Le figure, solitamente femminili, sono rappresentate con porcellino, fiaccola o con un oggetto portato sul petto. Una vetrina è interamente dedicata ai materiali che provengono dal castello di Lombardia, per lo più appartenenti al periodo alto e tardo medievale. Curiosa la ricostruzione delle frecce avvenuta sulla base del rinvenimento delle punte di freccia. Di queste punte di freccia se ne sono trovate di diverse varietà, soprattutto riferibili al periodo tardomedievale e con funzioni diverse di carattere offensivo. La freccia era realizzata attraverso l’utilizzo di legni locali, come il nocciolo, oppure legni importati. Le piume erano ricavate invece dalla folaga o dal gallo cedrone. Merita attenzione un cratere attico a figure rosse di V secolo a.C., proveniente da collezioni private e privo di informazioni rispetto al contesto di rinvenimento. È probabile che sia stato utilizzato durante i banchetti di un guerriero siculo, il quale ormai aveva acquisito anche le usanze e i rituali dei greci, prima di essere deposto nella sua tomba. Nelle scene figurate è sintetizzata l’attività di un cittadino-soldato di cultura greca, tra le quali anche la scena della partenza (fig. 9). |  fig.8 | |

fig9 |   | |

| Nella terza sala sono presenti materiali provenienti da Pergusa, dunque da aree in prossimità del lago. Sulla destra osserviamo alcuni frammenti di ceramica attica a figure nere del VI sec. a.C. e una grattugia di bronzo, oggetto di cui parla anche Omero, confermandoci l’appartenenza di questi materiali alla cerimonia del simposio tipico greco, cui rimandano anche le raffigurazioni. Sempre nella stessa sala alcune vetrine si concentrano nella descrizione di Cozzo Matrice, sempre a Pergusa. L’area maggiormente rappresentata è la cosiddetta area sacra, per un periodo compreso tra il VI e il V secolo a.C.. La necropoli dell’abitato che qui doveva trovarsi, ci testimonia la presenza di siculi che furono successivamente ellenizzati. Qui si trova una grotta ampia e profonda, che è stata identificata con il celebre Antro di Ade, descritto da Diodoro Siculo, dal quale il re degli inferi uscì con il suo carro per rapire la bella Kore. Di conseguenza l’area, legata al celebre mito, è interamente dedicata al sacro, dato che i resti suggeriscono la presenza di un naiskos greco. Qui sono stati trovati vasi e coppe che rimandano a sicuri riti di libagione: sicuramente erano praticati dei culti celebrati da donne, forse sicule, ma mogli di greci. Probabilmente questo era un luogo privilegiato per l’incontro di diverse culture, per la posizione centrale e per la presenza di un santuario: greci e indigeni ellenizzati praticavano insieme una stessa ritualità. La presenza delle donne e i riti da esse celebrati, sarebbero confermati dal ritrovamento di pesi da telaio e fuseruole, strettamente legati all’attività quotidiana della donna, e presenti in altri contesti sacri della Sicilia. Si immagina proprio la tessitura e la filatura come principale attività femminile, così come nel museo viene riproposto attraverso le immagini tratte da una raffigurazione da una lekythos di VI sec. a.C. . Proseguendo il percorso, sempre da Cozzo matrice provengono utensili preistorici in selce (fig. 15), e di altri materiali ceramici di produzione locale e di importazione. | frammenti di ceramica attica | |

pesi di telaio | grattuggia | utensili in selce ascia |

| I corredi funerari ci mostrano una società con una classe dominante di guerrieri che assumono usi greci, e donne che vestono ricchi abiti locali, non greci, di cui restano solo alcuni ornamenti in metallo. Ne sono esempio alcuni resti provenienti da Rossomanno, ed esposti in una particolare vetrina denominata “il guerriero e la signora”, nelle successive sale. Sono presenti resti di ceramiche da banchetto usate prima della deposizione; gioielli di famiglia; imitazione di scarabei egiziani prodotti in oriente, con funzione apotropaica per il defunto; armi che descrivono e connotano il guerriero; spade rotte ritualmente nel momento della deposizione. In vetrina si apprezza la ricostruzione di una scena di saluto del guerriero, in cui i personaggi sono abbigliati alla maniera locale, ma con riferimenti ai contatti con la cultura greca. Nella stessa sala si osserva la presenza di un cratere utilizzato come oggetto nel quale riporre le ceneri del defunto, secondo la tradizione funeraria greca. I greci infatti erano un popolo di incineratori, a differenza dei popoli locali, definiti popolo di inumatori. È probabile che questo modo di concepire la vita dopo la morte e il trattamento del cadavere alla maniera greca, sia stato trasmesso anche alle culture locali, o che all’interno delle comunità indigene alcuni greci erano integrati. Nel cratere è possibile notare la presenza del cranio, quasi a chiudere l’intero contenuto del vaso (fig. 18). Alcune stanze dopo, una grande vetrina espositiva raccoglie i materiali provenienti dai corredi funerari di Assoro, tra i quali emergono degli utensili in bronzo del V secolo a. C., che lasciano immaginare l’utilizzo di questi manufatti già per uso domestico. Si trovano esposti anche alcuni unguentari, per contenere oli essenziali. In altre vetrine anche oggetti in terracotta da Cerami, come un notevole esempio di di maschera. | maschera | |