Maricla Di Dio

M a r i c l a

Di Dio

Morgano

La Pagina della Dante ospita il racconto “L’uomo di vetro” scritto dalla socia Maricla Di Dio Morgano, un’autrice che va sempre più riscuotendo successo tra il pubblico e la critica, come attestano i numerosi premi conseguiti nei vari concorsi ai quali ha partecipato e nelle cui giurie erano presenti illustri e celebri personaggi del nostro mondo letterario come Lilli Gruber, Massimo Valerio Manfredi, Massimo Onofri, Alessandro Quasimodo, Barbara Palombelli, e le lusinghiere recensioni riservatele, tra gli innumerevoli altri autorevoli scrittori e critici, da Sveva Casati Modigliani, Carlo Castellaneta, Serena Foglia, Cesare Rimini, Rosa Alberoni…

Maricla Di Dio Morgano vive a Calascibetta(Enna) e proviene da una famiglia che si è sempre dedicata all’arte. In particolare a quella teatrale, avendo il padre Angelo, scrittore e drammaturgo, in ditta con la moglie, la celebre attrice Elisa Contoli, diretto una Compagnia di giro rimasta attiva fino alla prima metà del Novecento.

Maricla Di Dio Morgano vive a Calascibetta(Enna) e proviene da una famiglia che si è sempre dedicata all’arte. In particolare a quella teatrale, avendo il padre Angelo, scrittore e drammaturgo, in ditta con la moglie, la celebre attrice Elisa Contoli, diretto una Compagnia di giro rimasta attiva fino alla prima metà del Novecento.

Sin dagli anni giovanili, vissuti a Roma appunto al seguito della Compagnia Contoli-Oland, che vantava il singolare primato di risalire alla fine del Settecento, Maricla più che la recitazione ha privilegiato la scrittura, interrompendo, nonostante i prestigiosi traguardi già raggiunti, l’attività letteraria per dedicarsi completamente alla famiglia che aveva formato e al lavoro che svolgeva presso il Comune di Calascibetta.

A partire dal 1997, via via che il peso degli impegni lavorativi e familiari si andava alleggerendo, torna a dare ascolto alla voce della mai del tutto sopita inclinazione letteraria e riprende a scrivere con lena versi, racconti e romanzi che ne fanno subito apprezzare lo straordinario talento, la verve scintillante, il suadente piglio affabulatorio, lo stile accattivante, intriso di venature poetiche e facilmente distinguibile nelle sue originali peculiarità espressive. Questi gli aspetti più rilevanti della sua scrittura che, ora diretta e appassionata, ora incline alle lusinghe dei dettagli e al fascino del costume e del paesaggio locali, in ogni caso sempre efficace nel trasmetterci emozioni e regalarci atmosfere, le ha permesso di imporsi, come afferma Maria Festa, quale “voce tra le più interessanti della letteratura siciliana, scrittrice dalla vena forte e vibrante alla ricerca delle radici più profonde dell’animo umano”.

Dotata di solida cultura e fervida fantasia, Maricla Di Dio Morgano, per la puntuale caratterizzazione dei personaggi e la particolareggiata descrizione degli ambienti, si fa agevolmente inserire nel filone verista, avviato da Capuana e Verga, divenuti dei modelli imprescindibili soprattutto per gli autori conterranei agli esordi. La scrittrice, poi, nelle successive tappe del suo iter letterario, pur mantenendosi nella traccia di quel solco iniziale, ne supera i confini distinguendosi nello sviluppo di una analisi dei sentimenti che scarnifica i personaggi, mostrandoceli indifesa preda dei contrasti con la realtà, di cui sono spesso vittime e succubi. L’autrice riesce abilmente a coinvolgerci nelle loro situazioni emotive usando un linguaggio asciutto e spesso crudo, mai gratuito nei termini a volte brutali ma sempre aderente e  adeguato al contesto e alle figure cui questo fa da scenario. Linguaggio, il suo, scaltrito nella concitazione incalzante e pure generosa di spazi meditativi; raffinato nei suoi addentellati con la cultura teatrale assorbita in famiglia; capace, col ricorso ad una sorta di ricercato distacco, di conferire maggiore autonomia e acuta definizione di contorni ai personaggi, di cui la scrittrice, con un piglio franco ma privo di compiacimento e morbosità, scandaglia a fondo l’animo, mettendone a nudo gli aspetti più intimi, i sentimenti più reconditi. E a mano a mano che questi si disvelano in un clima di rarefatta compassione, avvincono il lettore che è suggestivamente portato a riconoscerli come parte integrante della sua stessa indole, il più delle volte rimasti a lungo a lui stesso sconosciuti.Questo intento di immedesimazione l’autrice ce lo fa raggiungere adoperando con maestria una sottigliezza investigativa d’ascendenza pirandelliana, scevra però da esacerbate elucubrazioni ed anzi mitigata da un soffuso senso di condivisione degli umani travagli. Ed è questo senso di dolente partecipazione che tanto coinvolge chi legge, al punto da infondergli con naturalezza l’ansia di conoscere presto l’esito della vicenda narrata, ormai divenuta anche la “sua” vicenda. Rocco Lombardo

adeguato al contesto e alle figure cui questo fa da scenario. Linguaggio, il suo, scaltrito nella concitazione incalzante e pure generosa di spazi meditativi; raffinato nei suoi addentellati con la cultura teatrale assorbita in famiglia; capace, col ricorso ad una sorta di ricercato distacco, di conferire maggiore autonomia e acuta definizione di contorni ai personaggi, di cui la scrittrice, con un piglio franco ma privo di compiacimento e morbosità, scandaglia a fondo l’animo, mettendone a nudo gli aspetti più intimi, i sentimenti più reconditi. E a mano a mano che questi si disvelano in un clima di rarefatta compassione, avvincono il lettore che è suggestivamente portato a riconoscerli come parte integrante della sua stessa indole, il più delle volte rimasti a lungo a lui stesso sconosciuti.Questo intento di immedesimazione l’autrice ce lo fa raggiungere adoperando con maestria una sottigliezza investigativa d’ascendenza pirandelliana, scevra però da esacerbate elucubrazioni ed anzi mitigata da un soffuso senso di condivisione degli umani travagli. Ed è questo senso di dolente partecipazione che tanto coinvolge chi legge, al punto da infondergli con naturalezza l’ansia di conoscere presto l’esito della vicenda narrata, ormai divenuta anche la “sua” vicenda. Rocco Lombardo

Anche “L’uomo di vetro”, pubblicato a lato, ha ottenuto vari prestigiosi riconoscimenti, tra cui il primo premio "Angelo Vassallo" 2011, il secondo premio al Concorso “Un racconto per San Marcello”-2012 e al Concorso Letterario Biblioteca Poggio dei Pini, XV Edizione- 2012 e il primo Premio al Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne”, X Edizione- 2012 e al Premio Città di Partanna-2012.

L’UOMO DI VETRO

E’ disteso. Braccia aperte. La faccia è una medusa. Grigia, sfatta al sole già caldo che sbircia da un soffio nuvoloso. Quella sua camicia lilla, aperta fino all’ombelico. Il ventre è una sorta di bisaccia perlacea dove tra i fili bianchicci dei peli si annida un putridume di licheni. Le braghe strappate al ginocchio. Braccia aperte e un pugno chiuso con dentro un’alga rossa.

L’uomo di vetro, adesso, pare l’uomo d’acqua. Così gonfio, livido. Il mare gli esce da ogni poro. Mio nonno corre verso la sua casaccia stralunata dalle tempeste, messa su da suo padre una cinquantina d’anni prima: due stanze e un terrazzo sopra un’altura rocciosa che si eleva porosa, muschiata e distante dalla riva sì e no trenta metri. Col mare grosso, quel rudere sbilenco, pare dover sparire da un momento all’altro. D’inverno scendo dal paese ogni sabato, per venire a trovare il vecchio. Ogni volta che arrivo in prossimità del litorale, stringo gli occhi per vedere meglio. Poi sospiro rincuorato.

Lo vedo distinto già dalla Nazionale che sporge sulla scogliera, quell’ammasso di pietrame. Di volta in volta, strada facendo, mi frulla in testa la stessa cosa: questa volta non la trovo più, la bicocca. Sì e no quattro pietre, trovo. E di mio nonno, quello che granchi e gabbiani hanno lasciato. Le ossa sparse, bianche e cave, tra uno scoglio e l’altro. Ma è sempre li, indenne, la casaccia e lui, già a riparar reti accosciato sulla sabbia. Secco e curvo come un arco. La pipa spenta, di traverso, sulle labbra ingiallite come quei pezzi di sughero che capitano tra i piedi mentre costeggi il mare. Il berretto alto sulla fronte smangiata dal sole e dalla salsedine. L’occhio allungato.

Blu come il suo mare.

Sono solo con quel che resta di questo poveraccio ai miei piedi. Mi prende una paura irrazionale, cretina e vedo con sollievo mio nonno uscire da casa correndo sulle gambe da trampoliere.

Il berretto vola via e s’arruffa, sugli occhi, un ciuffo di capelli attaccati al cranio dall’umidore del mattino. Sembra un vecchio airone dalle piume strapazzate dal vento. Ha tirato via dal letto la traversa di lana tessuta a mano ed è tornato a questo povero diavolo scaricato dalla marea. Uno che era sparito da qualche giorno. Uno che nessuno conosceva a fondo. Beh, neanche il mare se l’era tenuto, se l’aveva riportato nello stesso luogo da cui era partito. Solitario triste e muto come sempre, su quella barchetta squinternata. Non era dei nostri. Un forestiero capitato chissà come. Aveva piazzato il suo camper in un campo abbandonato. In paese si vedeva di rado. Comprava poca roba da mangiare e grandi confezioni d’acqua. Era secco e bianco, malgrado la vita randagia. A fior di pelle le vene si dipanavano in un serpaio azzurrognolo. Sembrava davvero trasparente. Azzeccato, quel nomignolo: l’uomo di vetro.

Mio nonno mi fa cenno di un segno di croce. Poi, secco:

-Sagli o paes. Chiam i carabinier ca si chistu povr disgraziat staje ancor cà, su mangin auciedd.

(Sali al paese. Avvisa i carabinieri, che se questo povero disgraziato resta ancora qui, se lo mangiano gli uccelli).-

Io ho lo stomaco che macina come il ventre di una mucca. Non ho mai visto un morto. Figuriamoci uno sputato dall’acqua dov’è rimasto giorni e giorni. Farfuglio un requiem e volo via come se avessi un diavolo attaccato al culo.

*****

Ho un nome. Come tutti. A volte, lo dimentico. Non mi chiama nessuno. Da anni. Per un certo periodo, ero io stesso, a chiamarmi. Poi ho detto basta. Ho preferito restare solo. Chiamandomi, era come avere qualcun altro accanto.. Ed io non voglio nessuno tra i piedi. Volevo stare solo anche da piccolo. Mi sorprende, spesso, la memoria a quei giorni: secco e lagnoso. Mi smoccola il naso. Ho freddo. Ho caldo. Ho fame. Uno scappellotto di mio padre. Una preghiera all’ombra di un lume, con la faccia di mia madre a un soffio dalla mia.

Il sapore di caffè, latte, fritto e sugo che filtra dai suoi panni in un’accozzaglia teneramente familiare, tiepida. A volte, la memoria, lascia percorsi facili. S’inoltra oltre certi intrichi, sguscia via come una biscia da quei complessi labirinti che ho pazientemente costruito.

Mi vedo in una confusione di facce e strade, alberi, monti, laghi. Un flash: io, che apparentemente sopravvissuto alle crepe del cuore, imparo a misurarmi con un me stesso. Sono un estraneo vacuo e ottuso. Faccio mangiare piccioni dalle code nere. Stendo i calzini sui rami sterili di un pesco. Bivacco sulle rive di un fiume di chissà quale città.

Guardo quella donna. Ha capelli fini e chiari. Li attorciglia con le dita. Un ciuffo, se lo mette tra le labbra.

Tutto il tempo che mi fermai su quel fiume, la sbirciai. Era una che abitava sull’altra sponda. Una palazzina verdastra. Lei si affacciava, rientrava, lasciava le persiane aperte. C’erano troppe finestre, in quella sua abitazione ed io vi entravo con i miei occhi come un topo d’albergo. Cucinava per una famigliola stretta, silente. Spazzava. Si spogliava. Io sempre lì. Non era neanche bella. Più di lei, mi drogavano quei gesti consueti. Quell’eco di famiglia che mi devastava le vene.

Ripartii.

La mia vita è tutta qui: Un continuo partire. Un continuo cercare…

Certo, bisognerebbe parlare del “prima”. Di quel tizio allampanato con uno straccio di laurea in matematica. Quello che i ragazzi, al liceo, chiamavano “Il professorino”. A quarant’anni ne mostravo ancora venti. Duro, farsi rispettare! Mi piaceva, però, insegnare. Mi piacevano, quelle piccole canaglie.

MARICLA DI DIO MORGANO PUBBLICAZIONI:

OSCAR Mondadori; QUANDO SI PARLA D'AMORE (novella)-(Da confidenze d’amore)

La Ruffa, LENA- Romanzo-

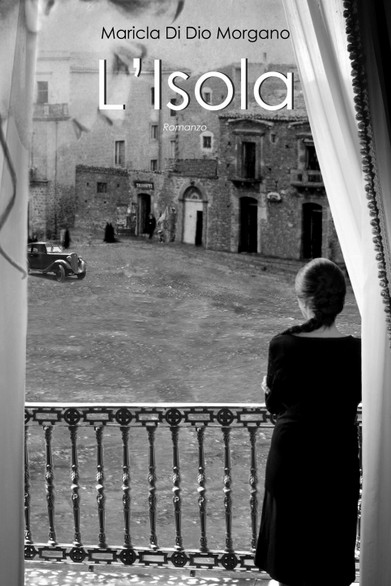

La Ruffa , L’ISOLA-romanzo

Ennepilibri, LA CODA DEL DIAVOLO romanzo

Creativa, Donne romanzo breve

Cartaepenna, Canto andaluso -poesie-

Hanno fatto parte delle giurie che hanno premiato Maricla:

Lilli Gruber, Maria Giovanni Gatti, (Le donne raccontano- EUROPADONNA) Massimo Valerio Manfredi, Alessandro Quasimodo, Barbara Palombelli, Alberto Masi, Alberto Strammaccioni, Giovanni Bogani, (Città di Castello)

il Principe Diofebo Meli Lupi, Arturo Bertoni( Violetta di Soragna) Massimo Onofri (Caffè Letterario Modica).

Poi, accadde. Lei. Lei. Lei….Il matrimonio.

Mio figlio.

La vita era un caleidoscopio. Colori, luci, mi scoppiavano negli occhi. Nel cuore.

Qualcuno, poi, spense la luce.

M’è rimasto, nella pelle, l’odore della mia donna e di mio figlio.

Negli occhi ho ancora lamiere accartocciate.

Viaggio. Viaggio.…da circa vent’anni, non faccio altro. Cerco.

Quando sono arrivato qui, in questa terra del Cilento ho capito.

La gente ha facce con una lampadina dentro. Il paese ha un sole inchiodato a una volta che più azzurra non si può e un altro sole sotterraneo, segreto, sguscia tra le crepe dei muri, tra la corteccia di un albero, dal calice di un fiore. C’è un sole- girasole anche nelle strade. Tondo. Frastagliato da ombre di case con gerani a grappoli.

Mi guardano di traverso, gli altri. Parlottano. Non lo sanno, ma mi amano. Se ne accorgeranno quando non mi vedranno più gironzolare scarmigliato ed esangue tra i vicoli.

Hanno SCRITTO di lei: (stralci di alcune recensioni)

Cesare Rimini: (L’Ultimo Giorno d’estate-romanzo) “Il merito della scrittura, è quello di aver fuso insieme paesaggi e stati d’animo, costumi locali e psicologia individuale, sentimenti e risentimenti. Emozioni che formano l’essenza del romanzo dolorante di assenze…

Davide Rondoni: (Il respiro del Vento- romanzo breve) “…Scrittrice di notevole qualità letteraria”

Vincenzo Guerrazzi: Scrittore- critico letterario (LENA-romanzo) “…il lettore rimane affascinato dai dettagli, dalle atmosfere che Maricla Di Dio ci trasmette…”

Murena Letteraria- Firenze: (Il Quarto figlio-romanzo) “…una scrittura sentita, appassionata, che appiccica, che taglia la lingua soltanto a pronunciarla ad alta voce. Come il gelo, freddo che attanaglia caviglie e budella, vero protagonista del racconto lungo. L’ambientazione viene caratterizzata con una maestria singolare. Sicuramente da leggere, anche al lettore più esigente”.

Maria Festa: (Dalla Parte del Torto- Lena- L’ISOLA) critica letteraria: “narrazione diretta e immediata, forte e intrisa di poesia…” ..è voce tra le più interessanti della letteratura siciliana, scrittrice dalla vena forte e vibrante alla ricerca delle radici più profonde dell’animo umano”.

Alessandro Spadoni: critico letterario (LENA) “… Maricla Di Dio con stile e rara abilità descrittiva, riesce ad incantarci…a farci sentire gli odori, i profumi di una terra lontana, quasi mitica consegnando al nostro cuore un significato unico e più intenso del vivere…

Io li ho scelti. Ho scelto questo luogo. Non posso immaginarne uno di più straordinariamente bello. Bello oltre le cose terrene. Oltre se stesso.

E’ stato un mattino, giungendo dall’alto di un percorso. Poco più di una mulattiera. Scesi dal camper inerpicandomi per la straduzza, tra rocce e slarghi. Iberis, euforbia, lentisco, mirto, rosmarino, annegavano i polmoni. E c’era azzurro e verde ovunque, in quell’ora che si affacciava come una puttana spettinata, al giorno. C’era verde sulla punta dei monti abbastanza vicini da coglierne la pienezza dell’alto fogliame. Verde inerpicato a rocce, lungo i sentieri, per sterpaglie, boschetti, per radure che il sole non mangiava. L’azzurro era il mare. E oltre. Era sui tetti accucciati, storti delle case, quell’azzurro. Era sui vapori di lenzuola stese al vento, sulle facce dei bambini.

Sospirai forte. Chiusi gli occhi. Ingoiai quel mondo. Ogni particella del mio corpo, ne fu colma. Erano in me, finalmente, ogni spicchio di cielo, ogni mutare di soli e lune, ogni goccia di mare. Quella scia di luna sul respiro dell’acqua. Quella barca con la sua stella di luce nello sciabordio dell’onda rossa al tramonto, Quell’insenatura dove tramutava la sabbia in cristallo ed era specchio d’anima, occhio rifrangente di un Dio d’infinita pace.

E’ questo, il posto. Il posto dove rinascere. Dove morire, pensai.

Volevo gustarlo in fondo, quel mondo. Rubarlo. Nasconderlo. Portarlo con me, negli abissi di cristallo, tra ippocampi, razze e rane pescatrici. Era il principio e la fine di ogni cosa poiché nulla al mondo, poteva appagarmi più di tanto. Il mio compasso aveva raggiunto l‘ultimo tratto.

L’avevo trovato. Ci avevo messo quasi vent’anni. Ma l’avevo trovato.

Sì. E’ questo il posto giusto, l’unico dove rinascere e dove morire.